O pâncreas é uma glândula fundamental para o equilíbrio do organismo. Ele atua em duas frentes principais: no processo digestivo, liberando enzimas que permitem a absorção adequada de nutrientes, e no controle do metabolismo da glicose, por meio da produção dos hormônios insulina e glucagon.

Neste resumo, você verá como o pâncreas exerce essas funções e de que forma alterações nesse órgão podem levar a diversas doenças.

O papel das enzimas pancreáticas na digestão

O pâncreas se destaca no sistema digestivo por ser a fonte de enzimas capazes de quebrar carboidratos, gorduras e proteínas. Essas enzimas são secretadas inicialmente em sua forma inativa, sendo ativadas apenas no duodeno, o que impede que o próprio órgão seja danificado.

Principais enzimas produzidas pelo pâncreas

-

Amilase: atua sobre os carboidratos, convertendo o amido em maltose e, depois, em glicose. Sem essa ação, alimentos como pães, arroz e massas não seriam devidamente digeridos.

-

Lipase: responsável pela digestão das gorduras, fragmentando os triglicérides em ácidos graxos e monoglicerídeos. Sua ação depende da bile, que emulsifica as gorduras e facilita o trabalho da enzima.

-

Tripsina: essencial para a digestão das proteínas. É produzida como tripsinogênio (forma inativa) e convertida em tripsina no duodeno, degradando proteínas em peptídeos e aminoácidos.

Mecanismo de ativação enzimática

As enzimas pancreáticas são transportadas ao duodeno por ductos e ativadas somente no intestino. Um exemplo é a transformação do tripsinogênio em tripsina pela enteroquinase, enzima produzida pela mucosa intestinal.

Além das enzimas, o pâncreas também libera bicarbonato, neutralizando a acidez do quimo proveniente do estômago e criando o ambiente adequado para a ação enzimática.

Consequências da deficiência enzimática

Quando há falha na produção ou liberação das enzimas pancreáticas – como em pancreatite crônica, fibrose cística ou câncer de pâncreas – surgem distúrbios digestivos e má absorção de nutrientes. Isso pode causar:

-

perda de peso sem causa aparente;

-

diarreia persistente ou esteatorreia (fezes gordurosas);

-

carência de vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K);

-

fadiga relacionada à má absorção de proteínas e carboidratos.

A suplementação enzimática, sob prescrição médica, pode restabelecer parte dessas funções.

| Exame | Interpretação |

|---|---|

| Quantificação da elastase fecal | Elastase fecal 100 – 200 mcg/g de fezes → insuficiência pancreática leve Elastase fecal < 100 mcg/g de fezes → insuficiência pancreática grave |

| Detecção de gordura nas fezes | Excreção fecal de gordura > 7 g/dia → esteatorreia |

| Teste da secretina | Pâncreas exócrino normal → bicarbonato ≥ 80 – 90 mEq/L Insuficiência exócrina leve → ≥ 75% do valor normal Insuficiência exócrina moderada → 30% – 75% do valor normal Insuficiência exócrina grave → ≤ 30% do valor normal |

| Teste da colecistocinina | Tripsina < 50 mcg/kg/hora → sugere insuficiência pancreática exócrina |

| Teste da bentiromida | Excreção PABA e metabólitos ≥ 70% → normal Excreção PABA e metabólitos < 50% → diminuída (observada na insuficiência exócrina pancreática) |

| Dosagem do tripsinogênio sérico | Níveis séricos < 20 ng/mL sugerem diagnóstico de insuficiência pancreática exócrina |

| Teste respiratório com triglicerídeos marcados com ¹⁴C | ¹⁴CO₂/¹²CO₂ reduzida |

| Teste da D-xilose | Excreção D-xilose < 6,0 ± 1,5 g ou concentração sérica < 20 mg/dL → má absorção por problemas na mucosa intestinal Valores normais → má absorção por problemas na digestão (ex.: pancreatite crônica) |

Integração com outros órgãos digestivos

O estímulo para secreção pancreática é iniciado no estômago, por meio da liberação da secretina, hormônio que induz a produção de enzimas e bicarbonato. Já o fígado e a vesícula biliar colaboram com a liberação da bile, que potencializa a ação da lipase.

Assim, o pâncreas atua em sinergia com diferentes órgãos, garantindo a digestão completa e a absorção eficiente dos nutrientes.

Relação entre o pâncreas e o controle da glicose

Além de seu papel digestivo, o pâncreas exerce função endócrina por meio das ilhotas de Langerhans, grupos de células responsáveis pela produção hormonal. As principais são:

-

Células beta: secretam insulina.

-

Células alfa: secretam glucagon.

Insulina: a “chave” da glicose

Após a ingestão de alimentos, a glicemia aumenta e o pâncreas libera insulina. Suas funções incluem:

-

facilitar a entrada de glicose nas células, especialmente de músculos e sistema nervoso;

-

estimular o armazenamento da glicose em forma de glicogênio no fígado e nos músculos;

-

reduzir o uso de lipídios como fonte energética, preservando o equilíbrio metabólico.

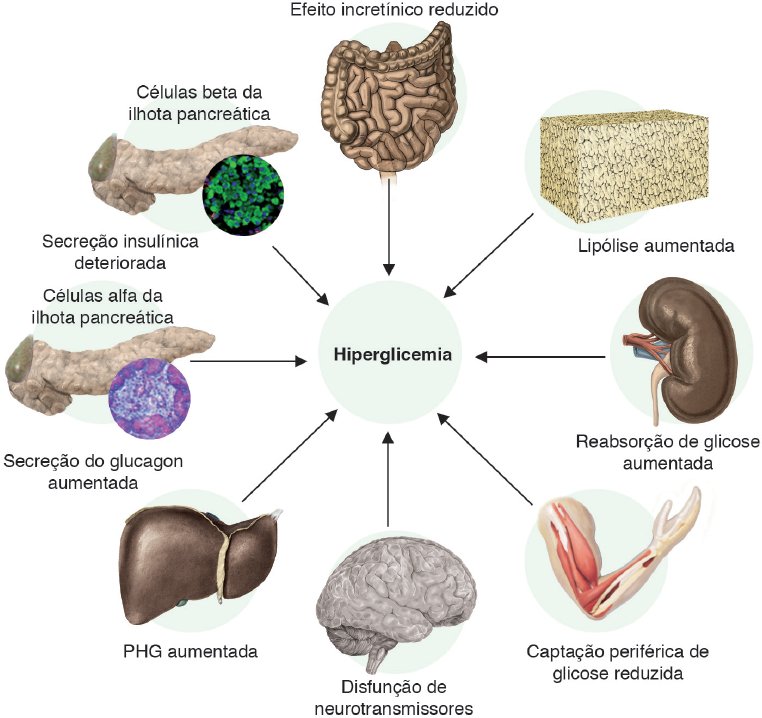

Quando há deficiência na produção ou ação da insulina, como no diabetes mellitus, ocorre hiperglicemia. Isso pode gerar complicações graves nos rins, nervos e visão.

Glucagon: o contrapeso da insulina

Em situações de jejum ou esforço intenso, o pâncreas libera glucagon, que age de forma oposta à insulina:

-

estimula a degradação do glicogênio em glicose (glicogenólise);

-

promove a gliconeogênese, produzindo glicose a partir de aminoácidos e lipídios.

Esse mecanismo assegura energia contínua ao organismo, prevenindo episódios de hipoglicemia.

Equilíbrio hormonal e doenças associadas

A regulação adequada de insulina e glucagon é vital. Alterações nesse balanço estão associadas a condições como:

-

Diabetes tipo 1: ausência de produção de insulina, geralmente por destruição autoimune das células beta.

-

Diabetes tipo 2: resistência à insulina associada a fatores genéticos, obesidade e maus hábitos alimentares.

-

Hipoglicemia: queda exagerada dos níveis de glicose, geralmente relacionada ao excesso de insulina.

O diabetes tipo 2 merece destaque: sua origem envolve predisposição genética, resistência à insulina, aumento da gordura visceral e ingestão excessiva de carboidratos simples. Estudos recentes mostram que essa condição, antes restrita a adultos, também vem sendo diagnosticada em crianças e adolescentes.

Clinicamente, o diabetes mellitus tipo 1 manifesta-se, com maior frequência, durante a infância e a adolescência, sendo caracterizado pelo quadro clássico de um paciente jovem que evolui para a cetoacidose diabética. No entanto, atualmente reconhece-se que o diabetes mellitus tipo 2 também pode ter início nessas faixas etárias. Em situações assim, algumas características clínicas podem ajudar na diferenciação diagnóstica entre os dois tipos:

| Características | DM Tipo 1 | DM Tipo 2 |

|---|---|---|

| Perfil | Magro | Obesidade (percentil IMC ≥ 97) |

| História clínica | História recente de perda de peso | Maioria dos casos ocorre no início da puberdade (> 10 anos) |

| Idade de início | 45% dos casos antes dos 10 anos de idade | Geralmente após os 10 anos |

| Resistência à insulina | Não apresentam sinais de resistência | Apresentam sinais de resistência (acantose nigricans, síndrome dos ovários policísticos) |

| Histórico familiar | < 10% têm parente próximo com DM tipo 1 | Até 90% têm parente próximo com DM tipo 2 |

| Autoanticorpos | Presença de autoanticorpos contra célula beta | Ausentes |

| Comorbidades associadas | Não típicas | Hipertensão, dislipidemia |

| Níveis hormonais | Níveis baixos de insulina e peptídeo C | Níveis elevados de insulina e peptídeo C* |